網誌留言既然是公開的,當然要持「出黎行,預左要還」的態度,預定會看見各式各樣的留言,看到認同的言論固然高興,看到不認同的,即使會令人不爽,但也得接受。不過上一篇文章「噢,才子!」寫「格林尼治」事件,看到一些留言,卻令我有些不解,不妨在此寫下一些回應。

網誌留言既然是公開的,當然要持「出黎行,預左要還」的態度,預定會看見各式各樣的留言,看到認同的言論固然高興,看到不認同的,即使會令人不爽,但也得接受。不過上一篇文章「噢,才子!」寫「格林尼治」事件,看到一些留言,卻令我有些不解,不妨在此寫下一些回應。

Yam的留言,質疑本人大費周章,寫下數百字「鞭撻」陶傑,是不是「另一種精神勝利法」。我看到「精神勝利法」五個字,即時想起它的出處:魯迅在小說集《吶喊》中的著名篇章《阿Q正傳》。不過讀罷此書久矣,一時想不起何謂精神勝利法(甚或是所謂「阿Q精神」),於是求助Google,但是搜來搜去,無論是輸入「精神勝利法」、「精神勝利法」加「解釋」、甚至「精神勝利法」及「阿Q正傳」等字串,得出的結果多不滿意,因為很少網站是將原著及這東西連在一起講的。

於是找出《吶喊》再讀讀《阿Q正傳》,看看魯迅在文中所指的「精神勝利法」是甚麼東西。在第二章「優勝記略」中有這樣的數段:

閒人還不完,只撩他,於是終而至於打。阿Q在形式上打敗了,被人揪住黃辮子,在壁上碰了四五個響頭,閒人這才心滿意足的得勝的走了,阿Q站了一刻,心裡想:「我總算是被兒子打了,現在的世界真不像樣...」於是也心滿意足的得勝的走了。

閒人還不完,只撩他,於是終而至於打。阿Q在形式上打敗了,被人揪住黃辮子,在壁上碰了四五個響頭,閒人這才心滿意足的得勝的走了,阿Q站了一刻,心裡想:「我總算是被兒子打了,現在的世界真不像樣...」於是也心滿意足的得勝的走了。

阿Q想在心裡的,後來每每說出口來,所以凡有和阿Q玩笑的人們,幾乎全知道他有這一種精神上的勝利法,此後每逢揪住他黃辮子的時候,人就先一著對他說:

「阿Q,這不是兒子打老子,是人打畜生。自己說,人打畜牲!」

阿Q兩隻手都捏住了自己的辮根,歪著頭,說道:

「打蟲豸,好不好?我是蟲豸——還不放麽?」

但雖然是蟲豸,閒人也並不放,仍舊在就近什麽地方給他碰了五六個響頭,這才心滿意足的得勝的走了,他以爲阿Q這回可遭了瘟。然而不到十秒鐘,阿Q也心滿意足的得勝的走了,他覺得他是第一個能夠自輕自賤的人,除了「自輕自賤」不算外,餘下的就是「第一個」。狀元不也是「第一個」麽?「你算是什麽東西」呢!?

(北京:人民文學出版社,一九九七年;頁七十三)

橫看豎看,所謂精神勝利法,是由受害者使用的,以自我安慰、自圓其說及自我麻醉的形式,來逃避現實及他所吃的虧。不過,若將這說法套用到我上一篇文章中,又似乎不太合適,因為本人並沒有吃虧啊(我想,我對「精神勝利法」的理解,應該沒有錯罷?)。或者Yam的意思,是如他(?)在第十九號留言所稱般,是本人希望「踩才子以抬高自己」?

不過,我從來可沒有這樣的意思。讀本網誌已久者,都知道本人不時寫東西,批評讀報看電視時的錯處,例如這篇,那篇及此篇,但從來都是有碗話碗,有碟話碟,從不寄望被批評者會看到這裡,也沒有意欲以「批評者」的姿態在網誌界成名,因為若是要如此的話,我早就咬著對方不放了。

當然,我上一篇東西,「謔」「虐」的成份是比較重的。可能是我太認真吧,我想起早些兒寫「另類澄清啟事」時,我企圖是比較「搞笑」的角度,去回應該文中當事人的言論,但正因為我「認真地去搞笑」,最後得悉當事人認為,「本人很像很認真,不像搞笑」...亦因為此,我認真地去「諧謔」陶傑,可能給各位的印像是「串串貢」,那麼這我是始料不及的。

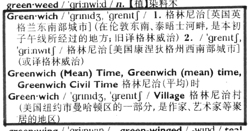

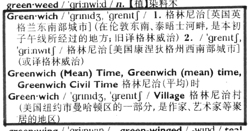

的確,做人要認真,學語文亦要認真。我上一篇文章引陸谷孫的《英漢大詞典(縮印本)》(上海:上海譯文出版社,二零零一年十月)說到,「格林威治」是舊譯,新譯是「格林尼治」(文頂右圖就是那頁的影印版),昨晚再查了數本工具書,Greenwich都有不同的譯法,例如北京知識出版社的《世界地名翻譯手冊》(一九八八年),是「格林威治(格林尼治)」(頁四一七);廣州廣東教育出版社的《英國文化習俗詞典》(一九九一年),則譯為「格林威治」(頁一八四);較早期推出,由中國大百科全書出版社所印的《簡明不列顛百科全書》(一九八五年)中,Greenwich詞條的譯法為「格林威治」(卷三,頁三八五)。可見舊譯的多,新譯的少。

是的,「格林威治」是「通用的誤譯」,但是錯了這麼多年,是不是需要改正呢?其實這是我寫上一篇文章的主要動機:私見認為,陶傑既然英文耍家了得,我認為,合理的推斷,是他沒有理由不知道Greenwich中,w是不發音的(這點我相信各位都不會有異議)。亦因此,我也認為他不可能不知道,Greenwich是有「格林尼治」的正譯。若此推斷成立,我是對他在整個節目中,在介紹Greenwich地區時,不停說著「格林威治」是有點失望的--因為我會期望他會說「格林尼治」,或至少兩者皆說,順道教育一下觀眾,這個地方的正確發音(尤其是他在專欄中,經常提到這些話題)。不過,唔,或者是我太過認真,或太一廂情願了吧,但我覺得這次的表現,確有是點inconsistent。

記得在讀大學時,曾在一私人場合聽陶傑當演講嘉賓,他與一眾食客交流時,曾被問及在舊東家打工時,會有甚麼感覺(大意如此,因為我只顧著食)。陶傑當時回答的內容,確實內容已記不起,但大意是作為打工的,難免有些「身不由己」。回顧他在《細說名城》的表現,我也會想到,內容(說些甚麼)的主導權,有可能是在於電視台的攝製人員而非陶傑手上,也是身不由己。

不過,我對於有人認為我的批評「無聊」,是流於「何文匯式批評」,是感到意外的。我不是要訴諸權威,但是查了可信賴的字典,甚至於個人的經驗,都證明Greenwich這個字,不會讀成green-wich時(至於讀成Gren-nich或是Green-nich,則是後話),那末,這個情況與何文匯提倡的「讀正音」,又似乎有點出入:何文匯提倡讀正音的理據,是基於中文字一字多音多聲調的情況,而往往我們讀中文時,卻用錯了其他音,如時間的「間」讀成「諫」,而不是他眼中正確的「姦」般(一時匆忙之間舉例,有錯的話但請各位指正),但是格林威治/尼治之「爭」,卻是由英文轉到中文時,因對發音認識的歧異(唉,都不敢說是「對錯」了)而得出的結果。若果求於啞老師及活人物後,得出的結果是一致不讀w的話(亦即是只有一個讀音;其實整個討論重心就是:「應不應讀w」,假若「應」的話,請提供實證,先在此謝過),我想我上一篇東西,怎麼看都不是無聊了吧--不過我倒很想知道,那部讀成witch的觀光巴士還有沒有,因為我倒想去見識見識!

或者有人會認為我借題發揮,吹毛求疵。正如我之前曾驚訝有電視節目資料搜集「亂來」時,有人留言說他們只是「搵餐晏」,各位也大可以視本人上一篇文章只是「寫篇野呃post」般,don’t take it seriously。不過這樣說的話,又回到那個老問題:我這份人太認真,連諧謔也太認真,令它反似罵人。若上一篇文章,是傷了及冒犯陶傑fans的感情的話,我是很願意在此說聲「不好意思」的。

Like this:

Like Loading...

經過書店,少不了入內逛逛,發現章詒和的新書《順長江,水流殘月》已經出版,不理這麼多了,立刻購下。付了錢回頭一下,發現書架的當眼處,擺了近年話題作之一的《藍海策略》(Blue Ocean Strategy,右圖)--本來我對這些書是沒有太多的興趣的,不過之前的北京行,其中一個授課的題目就是與這本書有關,當日授課的教授,曾經協助此書的寫作,於是也隨手拿起這本書,掀掀看看。

經過書店,少不了入內逛逛,發現章詒和的新書《順長江,水流殘月》已經出版,不理這麼多了,立刻購下。付了錢回頭一下,發現書架的當眼處,擺了近年話題作之一的《藍海策略》(Blue Ocean Strategy,右圖)--本來我對這些書是沒有太多的興趣的,不過之前的北京行,其中一個授課的題目就是與這本書有關,當日授課的教授,曾經協助此書的寫作,於是也隨手拿起這本書,掀掀看看。

說起來,從事翻譯的人應該多謝「巴別塔」的存在,若然《聖經》舊約中的人,沒有興建它的念頭,上帝就不會被觸怒,也不會將所有人變得「雞同鴨講」--如果世上只得一種語言,翻譯也自不會存在了。不過翻譯這回事確是充滿挑戰,要求高自不待言,譯者也要心思細密,不可放過任何一個可能出錯的機會,因為一不留神就會跌個粉身碎骨。

說起來,從事翻譯的人應該多謝「巴別塔」的存在,若然《聖經》舊約中的人,沒有興建它的念頭,上帝就不會被觸怒,也不會將所有人變得「雞同鴨講」--如果世上只得一種語言,翻譯也自不會存在了。不過翻譯這回事確是充滿挑戰,要求高自不待言,譯者也要心思細密,不可放過任何一個可能出錯的機會,因為一不留神就會跌個粉身碎骨。

閒人還不完,只撩他,於是終而至於打。阿Q在形式上打敗了,被人揪住黃辮子,在壁上碰了四五個響頭,閒人這才心滿意足的得勝的走了,阿Q站了一刻,心裡想:「我總算是被兒子打了,現在的世界真不像樣...」於是也心滿意足的得勝的走了。

閒人還不完,只撩他,於是終而至於打。阿Q在形式上打敗了,被人揪住黃辮子,在壁上碰了四五個響頭,閒人這才心滿意足的得勝的走了,阿Q站了一刻,心裡想:「我總算是被兒子打了,現在的世界真不像樣...」於是也心滿意足的得勝的走了。 倫敦,我喜歡,有機會,有時間,有錢的話,永遠是我首選的目的地。同樣地,有關倫敦的電視節目及電影,我也喜歡,所以對我來說,《摘星奇緣》這套戲,我百看不厭。

倫敦,我喜歡,有機會,有時間,有錢的話,永遠是我首選的目的地。同樣地,有關倫敦的電視節目及電影,我也喜歡,所以對我來說,《摘星奇緣》這套戲,我百看不厭。

Recent Comments