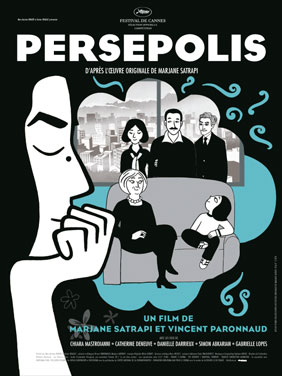

周四去了看《我在伊朗長大》(Persepolis)的電影版。瑪贊.莎塔碧的四本原著漫畫,早在數年前已經全數購入,還要不時翻看(我買的是香港三聯版,不過還是覺得國內三聯版的封面設計〔一、二、三、四〕比港版的還要好),所以得知電影版上映時,就早已決定要看,不過全港只有兩間戲院上映,一間在中環,另一間在油麻地,對於港島居民如我而言,就只有任由這間近日加價加至八十大元的戲院「宰割」了,不過是心愛的電影,也沒有甚麼好計較的。

周四去了看《我在伊朗長大》(Persepolis)的電影版。瑪贊.莎塔碧的四本原著漫畫,早在數年前已經全數購入,還要不時翻看(我買的是香港三聯版,不過還是覺得國內三聯版的封面設計〔一、二、三、四〕比港版的還要好),所以得知電影版上映時,就早已決定要看,不過全港只有兩間戲院上映,一間在中環,另一間在油麻地,對於港島居民如我而言,就只有任由這間近日加價加至八十大元的戲院「宰割」了,不過是心愛的電影,也沒有甚麼好計較的。

對於改編自其他媒介(Medium)的電影,相信不少人在觀賞時,都會在意「忠實與否」這四個字,正如金庸的武俠小說每一次被搬上電視,都會有大批人說三道四,品評一番般,電影又何嘗不是?圍繞如《哈利波特》或《鐵金剛》系列的電影,每一次有新電影上畫時,都例必有人說這裡不像原著呀,砍去了大段情節呀之類的評論。這些討論的根由,大多數情況都在於原著作者,與電影(或電視劇)的編劇及導演並不是同一個人的緣故。然而在《我在伊朗長大》中,瑪贊.莎塔碧既是漫畫作者,亦是電影版的編劇及導演的情況之下,我們又應作何看?

我特地到戲院看《我在伊朗長大》,就是要看看瑪贊.莎塔碧如何將自己四大冊的漫畫,在短短九十多分鐘內說出她十多年來的複雜人生出來。當然,我一早也知道原著漫畫會有情節被刪的,但是我在意的,是如何將原著的豐富內容去除部分以後,還能否保持原狀,以致不淪於「支離破碎」--這一點,我認為瑪贊.莎塔碧在電影中是合格的,至少我沒有失望。

如果說原著四冊漫畫中,主角的人生可以分為四段--巴列維王朝末期到兩伊戰爭前、兩伊戰爭早段、奧地利時期、及返國至再度去國--的話,那麼第一段的主線就是主角對伊朗歷史(某程度也是家族歷史)的覺醒及她大叔Anoosh的關係;第二段就是兩伊戰爭及國內宗教凌駕於一切的情況下,主角對此作出的反叛;第三段就是孤獨一人在奧地利,尋找及迷失自我的過程;第四段就是主角回到伊朗以後,再一次自我迷失及被政權本質的荒謬,還有不愉快的婚姻弄至窒息的無奈。

這四條主線都在電影版中--至少我是這樣認為--都得到忠實的呈現。尤其是兩伊戰爭一段,可能是莎塔碧的黑白畫風影響吧,電影中呈現戰爭的恐怖,比漫畫版來得更真實,尤其是說Taher姑丈犯心臟病入院,其太太面對院長--荒謬地也是他們家以前的抹窗工人--去請求讓丈夫出國醫治一段,那種顛倒事實的荒謬及陰森,給我留下深刻的印象。不過覺得「欲求不滿」的,是在第四段謂主角回到德黑蘭以後,不少我覺得應該保留的東西都去除了,例如主角在面對婚姻失敗後,發現「人必須教育自己」的醒覺,還有伊朗政權愈趨高壓的統治(只保留了派對被搗破,有人逃走時失足跌死那一節),顯得主角要離開丈夫的理據有點薄弱,實在是有點可惜。

與其說《我在伊朗長大》的電影版,是漫畫版的改編版,我反而認為,電影版是瑪贊.莎塔碧本人對其這本「自傳」的修訂版(叫濃縮版)亦可。因為看罷電影後,回家再匆匆翻看四本原著漫畫,有些在漫畫版比較簡要的情節,在漫畫中是加以豐富了的的,某些情節則加以改寫及渲染(如第一段中,將巴列維時代囚禁政治犯的監獄,如後來囚禁Anoosh的監獄作出連貫,還要令他加倍陰森--也許是主角小時的想像),有些情節的時序則與原著好像有點出入--例如在片末,主角出國以後,旁白說她最敬愛的婆婆就在離開後數月去世,因此「自由總要付出代價」,但是在我手頭上的香港三聯版,最後卻說「在1995年3月時又見過她一次」,我不知道那個版本才是最貼近現實的版本,所以視電影版是自傳的「修訂版」也無不可。

讀過瑪贊.莎塔碧原著的人,應該都熟悉她的黑白畫風。電影中不同的地方,是她在某些場合用回了彩色,我猜想是她在機場中邊吸煙,邊回憶她人生的片段的情節,但是一開始這些片段給我的印象,是主角要準備回到伊朗的,但是最後的一幕卻是她離開機場,這是唯一有點搞不清楚的地方。也岔開話題一次,當我看到這種彩色與黑白片段的對比,不其然會想起史匹堡的《舒特拉的名單》中,那位身穿紅衣的小女孩...

總之,如果讀過原著漫畫的,看罷《我在伊朗長大》電影版應該是滿意的;若然是沒有看過的,我會強烈建議他們看罷電影後,應該再看四本原著,應該滿足感會更大。

不過實在要在這裡嘮叨多數筆,來為中文字幕的翻辮抱怨一番--因為實在太爛了。第一個不能接受的錯處,是字幕的翻譯者將電影中的Grandpa及Grandma,通通譯為「爺爺」及「嫲嫲」,但是問題是,與主角關係最密切的Grandma--也就是嘉芙蓮丹露配音的那個角色(多謝K.指正,嘉芙蓮丹露配的是主角的母親的角色,外婆是由Danielle Darrieux配的)--其實也是主角的祖母,而是她的外祖母,因為主角--瑪贊.莎塔碧--的外祖父,才是伊朗卡扎爾王朝(Qajar Dynasty)的王族成員,譯者很可能沒有看過原著漫畫(或中文翻譯版)。第二個有點疑問的譯法,是Shah(伊朗國王的尊稱)譯為「沙皇」,只會令我想起俄羅斯的沙皇,但是在網上粗略的查了一些資料,發現俄羅斯的Tsar及伊朗/波斯的Shah,語源很像不一樣...第三個有懷疑的地方,是將回教的God(英文對白如此)譯為「神」,如果叫「真主」或「安拉」會否更適合?

我不是「靚佬湯」的粉絲,不過倒想問問各位:在湯告魯斯曾演出的電影中,有沒有是講他的角色,會在片末時壯烈犧牲的呢?

我不是「靚佬湯」的粉絲,不過倒想問問各位:在湯告魯斯曾演出的電影中,有沒有是講他的角色,會在片末時壯烈犧牲的呢? 之前的文章說過,大學時讀了好幾個有關電影的課程。不過對我而言,電影「好不好看」這回事是完完全全的個人私見,哪管它是藝術不藝術--畢竟,電影這回事還是以娛樂大眾先行嘛,正如荷里活的

之前的文章說過,大學時讀了好幾個有關電影的課程。不過對我而言,電影「好不好看」這回事是完完全全的個人私見,哪管它是藝術不藝術--畢竟,電影這回事還是以娛樂大眾先行嘛,正如荷里活的

上周五晚去了看

上周五晚去了看

中學時與同學包某,受多名老師的影響,都迷黑澤明的電影,記得其中一套印象深刻的電影,是他一九六三年的電影

中學時與同學包某,受多名老師的影響,都迷黑澤明的電影,記得其中一套印象深刻的電影,是他一九六三年的電影

Recent Comments