電腦已成為本人旅行時,必帶用品的一部分。不過這次到北京,卻是一個令人十分納悶的過程--眾所周知,偉大的防火長城的覆蓋範圍,是十分巨大的,而近日對網絡的監管,卻有愈來愈嚴厲之勢,不但敝泊早已被和諧(我和別人打笑說,這理態感到光榮!),就連平常和朋友談天的Jaiku都已被封,所以在抵達後第一日,發現絕大多數網站都不能上時,實在挺鬱悶的。

幸得在北京的友人相助,這個問題後來是解決了。本來不太打算談這件事的,不過近日看到一些東西,卻又勾起對有關事件的一些看法。話說新華社早幾天,發表了一篇名為《“TWITTER革命”不該是“e時代”的榜樣》的文章--其實也可說是另類的評論員文章,這篇東西指近日伊朗大選所引發的示威,Twitter被「有形之手」去操控,成為了「干涉別國內政」的工具(最「便利」的例子,就是美國國務院與Twitter打招呼,著後者不要進行關機更新,以讓伊朗民眾繼續發帖子)。總的來說,這篇東西,與當局就處理伊朗選舉爭議的報道的手法,實在互相呼應--猶記得在京的首幾天,早上一覺醒來,看央視的「朝聞天下」,伊朗的報道還是有的,不過後來就是愈推愈後,篇幅也愈來愈小,與外國傳媒的報道(在酒店可看到CNN及BBC)真是差天共地。

前述新華社文章的最後一段如此寫道:

在如今這個信息技術發展一日千里、不斷推陳出新的年代,確實有許多新型網絡應用服務可謂是革命性的發明創新。微博客或許確實可以帶來一場改變人們信息交流方式的革命,但類似伊朗大選危機中所出現的所謂「TWITTER革命」,卻絕對不該是「e時代」的榜樣。

記得兩年多以前,和人討論甚麼是web 2.0的時候,公園仔的留言曾指出,「Blog(或Web 2.0)最偉大(也可能是最令人討厭)的地方,是這裡沒有絕對權威。」新通訊工具,帶來通訊方式的革新,這話當然沒錯,但是作者(以至所代表的官方喉舌),又有甚麼資格,去開宗明義地/指點江山地說,這個或者那個,是或不是榜樣?說穿了,就是這種通訊方式,對一個政權有可能產生影響Status Quo的潛質,才令有些人不為所喜吧--還不是出於私心!

互聯網沒有權威,權威意圖強力管理,都只會收到事倍功半的效果。我在旅行時「翻牆」翻個不亦樂乎,還不是想去甚麼網站,就去甚麼網站,即使是伊朗當局嚴控互聯網,還不是不斷有新的訊息流出。新華社這篇文章,另一個潛台詞就是,如何使用互聯網科技,也還得要當局「認可」去確保「正確」。在明天(七月一日)落實、內地當局要電腦安裝「綠壩」軟件的政策,其實就是另類的認可「e時代」生活:打黃或者無人有異議,但是對當局可能藉此將打擊目標「推而廣之」,卻是完全合理的懷疑。

就算是軟件只純粹打黃,但是不少例子都已經證明,這個軟件的表現實在不怎麼樣(東南西北列了不少極為有趣的counter exapmple)。機械化的打黃,從來都只會惹人訕笑,因為這只懂分析特地的對象,有沒有在其標準中,不應出現的東西,但完全忽略了東西所在的背景(context),就正如此地經常被人恥笑的評級機構般。不過人性就是這樣的奇特,你愈打壓,其他人就愈好奇去看,六四歷史如是,google被當局批評傳播不良資訊如是,黃色資訊亦如是--哪裡有壓迫,那裡就有反抗,這個道理,當局當然很明白。

但既然如此,為何當局還要不顧一切,勇往直前?這可能是意圖以一己之力,在國內構建一套符合國情的互聯網新秩序--這或者對普通老百姓是收效的,但是對於慣了批評、又或是早已心存異議的人來說,要他們「收聲」是完全起不了效的。不過觀乎前述的新華社文章,看來他們仍未懂得,甚麼叫互聯網。

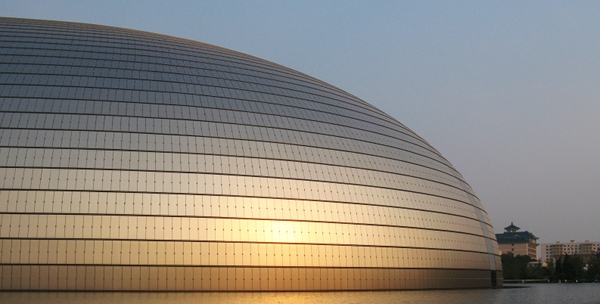

歌劇院內部(右圖)給我的第一印象,是很高但不深,我自己的位置是第十一排,與舞台十分接近,但即使坐到最後一排,相信也不會出現,在文化中心般會甚麼也看不到,還有給上面樓層遮擋視線的情形。但是不知道樂隊池是否可以升降,只見到不太深(後來見到樂隊有人演敲擊樂器的,舉手時會撞到舞台底),是不是演出要求如此?

歌劇院內部(右圖)給我的第一印象,是很高但不深,我自己的位置是第十一排,與舞台十分接近,但即使坐到最後一排,相信也不會出現,在文化中心般會甚麼也看不到,還有給上面樓層遮擋視線的情形。但是不知道樂隊池是否可以升降,只見到不太深(後來見到樂隊有人演敲擊樂器的,舉手時會撞到舞台底),是不是演出要求如此?

幹朝九晚五的工作,上班的路程,永遠都是睡眼惺忪。對付睡魔,有人選擇「啪」咖啡,有人選擇飲茶,不過兩者皆非我所能選擇,反而要在上班時聽音樂,為自己「加油」。不夠精神時,固然要聽一段令人「high翻天」的音樂,精神抖擻時,更加上聽一曲來助慶。所以說,音樂真是令人上癮的毒品,如果我那部元祖級的iPod突然壞了的話,真是日子怎樣過。

幹朝九晚五的工作,上班的路程,永遠都是睡眼惺忪。對付睡魔,有人選擇「啪」咖啡,有人選擇飲茶,不過兩者皆非我所能選擇,反而要在上班時聽音樂,為自己「加油」。不夠精神時,固然要聽一段令人「high翻天」的音樂,精神抖擻時,更加上聽一曲來助慶。所以說,音樂真是令人上癮的毒品,如果我那部元祖級的iPod突然壞了的話,真是日子怎樣過。

大學時代的東西,早已丟得七七八八,留下的東西少之又少,只是相片、少許筆記、書單等等。反而是有幾個刊物留了下來。其中一本是「對中國民運的認識及反省資料選輯」(右圖),是當年在眾志堂拿的。

大學時代的東西,早已丟得七七八八,留下的東西少之又少,只是相片、少許筆記、書單等等。反而是有幾個刊物留了下來。其中一本是「對中國民運的認識及反省資料選輯」(右圖),是當年在眾志堂拿的。

Recent Comments