應該是「老」了吧,現在每一次與朋友及同學吃飯,都免不了話當年,追憶讀書時的點點滴滴。昨晚與友人吃那頓美味但膽固醇極高的晚飯(真是事後要頻呼「罪過罪過」)時,話題之一也是讀書時的趣事。不過在話題中,倒讓我想起農曆年前與兩名中學死黨,在酒吧「摸杯底」時談到的一名「奇人」。

首先容許我以SK兩個英文字母,去稱呼這名「奇人」--這是他的名字拼音的縮寫,同時也是其渾號拚音的縮寫(真是碰巧)。最初認識SK,是升上中四的時候,我在中學的首四年是年年轉班的,第一次及第二次轉班是校方的安排,第三次(也即是中三升上中四)則當然是自己選擇的(選文科嘛)。年年轉班的其中一個必然步驟,就是又要重新認識一堆同學,很快地就認識了SK這個人,我想原因不外乎最常見的東西:電腦、打機及漫畫。那個年代的男生大是電腦遊戲迷,只要談到諸如大航海時代、三國志或我曾寫過的Syndicate、模擬城市等遊戲,就會很快認識到朋友,況且文科班素有陰盛陽衰的現象,作為少數派的男生,稱兄道弟當然是易過借火。

稱兄道弟者,少不免串串家門,走訪小圈子各成員的家,SK君的家在灣仔,與學校極近,自然是咱們串門子的首選。不知為甚麼,十多年前的電腦遊戲對硬件的要求甚高,電腦裝備稍一落後於大勢,就玩不了最新出的(翻版)電腦遊戲,但是SK的個人電腦永遠走在最前線,打機首選之地當然是他的住所,最記得那時我與他經常對戰的遊戲,是EA Sports所出的FIFA系列,但總是我輸的多贏的少。此外還記得SK是我眾多同學之中,第一個府上擁有DVD設備的人,我永遠記得第一次看DVD,就是阿諾舒華辛力加主演的《未來戰士續集》,地點也是在SK的家,那種聲畫俱備的震撼,到現在還記得。還有,當年也是由他「導」我去看新世紀福音戰士的,所以我患上「二次元病」的元兇也就是他。

不過若問到我那班在中學年代出身入死的同窗門,有關於SK的回憶時,我可以百分之一千地肯定,咱們一眾人的「集體回憶」,就肯定是他家中那些無處不在、數量至少要以百計的「鼓油碟」。那時已是中學年代的末期、VCD開始流行的年代。在此之前,我必先要詳細描述SK的房的情況:他房中的一面牆,是一個高至天花頂的書架,但是漫畫、模型及書籍的東西是亂放的,貼著書架的他所睡的床,隔著床與同樣凌亂不堪的電腦檯/書檯,則是僅有兩個階磚般闊的空間,所以要打電腦的話,對不起,是沒有座椅提供的,請坐在床沿吧。

換作是一般男生,家中的「鼓油資訊」定必盡量隱密收藏,免得家中的長輩發現的,但是SK家對此的Laissez-faire是出了名的。要問他索取資訊,二話不說,只要他伸有住書架、床邊、電腦旁--理論上就是他房內所有地方--一索,就可以拿出三數隻光碟出來。後來聽別人說,SK家父也是好此道者的,所以不愁兩父子沒有「共同興趣」,也真是一宗奇聞了。記得當年預科時修讀心理學,讀佛洛依德的心理分析論讀到頭昏腦脹,於是將他的Oedipus Complex「惡搞」套用在SK的生活中:SK的戀母情意結到最後,發現是要模倣父親的行為,於是兩父子也一起同好此道了。當然這只是搞笑為先,但是可以在家大模大樣的看片,而免於偷偷摸摸的恐懼,也確是既羨慕又震驚的。

也記得有一次要他一起進行Group Project,要將不同同學交來的電腦文字檔拼合成同一個文件,但是偏偏甩漏了全組唯一一名女組員的檔案,於是急忙叫她帶同磁碟出來(那時還沒有互聯網用),但是她要上來SK家了,總得要體體面面,將這些「資訊」收起來,還要至少收拾收拾吧。但是SK看來有點不為所動,我也只有動氣「斥責」:「拜託,人家可是位女性!」(在此岔開一筆,我在一眾中學死黨中,潔癖可說是出了名的,因為鄙人房中永遠整整齊齊,與他們的「天地混沌」相比是差天共地的;同樣的,我也永遠想像不到,我那班同學為何可以忍受到房間永遠亂七八糟)幸好,後來這名女同學在SK家逗留期間,也沒有東西「露出」...

可能是我和他一起的時間太多了吧,外界總認為SK是我的「o靚」(or vice versa),即使是到了現在,每次中學同學聚會,我也不時被人開玩笑地說:「咦?你個SK沒有來麼?」不過實情是,我和他對上一次見面,已經是五年多之前的事了,那次另一位死黨從加拿大回港,約了一眾同學在西環打邊爐,已經有年多兩年沒有見過SK的我,赫然發現對方已是發福不少,其虎背熊腰程度比我還要誇張,加上他走路時背部總是有點駝的情況(自中學時已是如此),也實在有點驚訝。但最驚訝的,是他身旁的那名女子,據說,是他在網上認識回來的,只是十多歲...後來這些年也沒有見過他了,只是聽人說過,他好像回到國內開網吧,據聞也風生水起,但是也沒有查證是真是假了。

SK在我的眾多同學中,也可說是一代奇人了。那晚在酒吧中談起他,我忽然衝口而出一句:「其實,他倒可以說是那個年代的御宅族啊!」

不是麼?

離開了瘋堂新街,經過以前是醫院、現時是

離開了瘋堂新街,經過以前是醫院、現時是 信步沿著新馬路走,想看看早前剛開幕的

信步沿著新馬路走,想看看早前剛開幕的 父親一家人以前都是在爐石塘那邊住的,現時還有一間屋在小新巷那裡,日間家人也是在那裡「打躉」的。這些巷子也有一點鄉村的味道,房屋都是一層起兩層止的,更有一些屋子是用木製橫閘的,

父親一家人以前都是在爐石塘那邊住的,現時還有一間屋在小新巷那裡,日間家人也是在那裡「打躉」的。這些巷子也有一點鄉村的味道,房屋都是一層起兩層止的,更有一些屋子是用木製橫閘的,

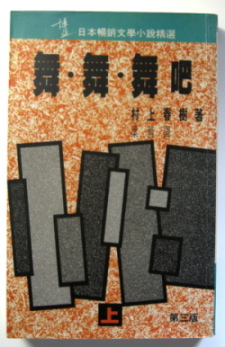

噢,談遠了。讀了數年博益版的村上春樹後,父親的朋友「勸告」我應該看看台灣版的村上,於是漸漸也購進了一堆,造成置頂圖像的「盛況」,不過當年(應該是九六年吧?)博益出版《夜之蜘蛛猴》時,宣傳要與日本版一模一樣的設計出版,於是也有一點期待,更特地託家中附近一間書店為我「留書」,以免在出版時買不到(可想而知當年本人是多麼無聊!)。後來書出版了,但是那時讀的多是村上的長篇小說,對從未接觸這些「小小說」的我而言,初看時是有點不慣的,賣書給我的書店老闆也覺得「有點怪」。不過那時十多年前的情況了,現在讀多了村上的作品,種類也不只是小說,還有散文、雜誌短文、遊記及插圖文章時,也覺得《夜之蜘蛛猴》是十分「過癮」的作品了。

噢,談遠了。讀了數年博益版的村上春樹後,父親的朋友「勸告」我應該看看台灣版的村上,於是漸漸也購進了一堆,造成置頂圖像的「盛況」,不過當年(應該是九六年吧?)博益出版《夜之蜘蛛猴》時,宣傳要與日本版一模一樣的設計出版,於是也有一點期待,更特地託家中附近一間書店為我「留書」,以免在出版時買不到(可想而知當年本人是多麼無聊!)。後來書出版了,但是那時讀的多是村上的長篇小說,對從未接觸這些「小小說」的我而言,初看時是有點不慣的,賣書給我的書店老闆也覺得「有點怪」。不過那時十多年前的情況了,現在讀多了村上的作品,種類也不只是小說,還有散文、雜誌短文、遊記及插圖文章時,也覺得《夜之蜘蛛猴》是十分「過癮」的作品了。 房中買了五年多的微型音響組合,當中的CD部分早已壞了--應該是壞了兩年多--但是一直都沒有意欲去換一部新的或拿去修理。原因一來是聽唱片的模式早已改變,唱片買回來以後,第一個動作是塞進電腦內轉成電腦檔案,然後上傳到iPod聆聽;二來我那部音響,除了唱片機以外,其他部分仍然十分健壯,包括Mini Disc的部分。

房中買了五年多的微型音響組合,當中的CD部分早已壞了--應該是壞了兩年多--但是一直都沒有意欲去換一部新的或拿去修理。原因一來是聽唱片的模式早已改變,唱片買回來以後,第一個動作是塞進電腦內轉成電腦檔案,然後上傳到iPod聆聽;二來我那部音響,除了唱片機以外,其他部分仍然十分健壯,包括Mini Disc的部分。 也記得大學最後一年,竟然有幸給我「抽」到李天命的課堂(那時只是姑且一試,但是給我成功登記他的通識課)。由於機會十分之難得,每次上課都必備物品,除了紙筆以外,就是我那部有錄音功能的Mini Disc播放機,還要將錄音模式設定成單聲道的Long Play,以將Mini Disc的錄音時間變長至兩小時以上,一氣呵成將整個課錄下。如果有事不能上課的話,也要特地將播放機交給同學,託他幫我代錄,以免「走寶」!不過有趣的是,不但是我們一眾學生都將李天命的課堂進行錄音(的確為數不少),就連李天命本人每次上課前,也將錄音咪扣在衣服上--據他所說,是出版社的要求,然後順道作一點抱怨。

也記得大學最後一年,竟然有幸給我「抽」到李天命的課堂(那時只是姑且一試,但是給我成功登記他的通識課)。由於機會十分之難得,每次上課都必備物品,除了紙筆以外,就是我那部有錄音功能的Mini Disc播放機,還要將錄音模式設定成單聲道的Long Play,以將Mini Disc的錄音時間變長至兩小時以上,一氣呵成將整個課錄下。如果有事不能上課的話,也要特地將播放機交給同學,託他幫我代錄,以免「走寶」!不過有趣的是,不但是我們一眾學生都將李天命的課堂進行錄音(的確為數不少),就連李天命本人每次上課前,也將錄音咪扣在衣服上--據他所說,是出版社的要求,然後順道作一點抱怨。 「當時我周圍只有一個人讀過

「當時我周圍只有一個人讀過

在大學畢業時,有同學到不同的地方進行「畢業旅行」,地點各有不同,我自己當年則選了到英格蘭及蘇格繞一匝--只因最初與另外數人去美國旅行的計畫告吹,而又沒有人願意在英國呆上這麼長時間。更重要的,是即使當時英鎊兌港元是一對十一的水平,與現在幾乎一對十六而言是十便便宜,但是英國物價相對較高,加上其他人對歐洲大陸的興趣大點,結果我落得獨自上路的「下場」。在出發前舉行的謝師宴上,有教授知道我會到英國旅行,連忙就說遊英國的話,就必須要體驗一下酒吧的風情。當時我第一個反應就是:「...我不太飲酒喎!」

在大學畢業時,有同學到不同的地方進行「畢業旅行」,地點各有不同,我自己當年則選了到英格蘭及蘇格繞一匝--只因最初與另外數人去美國旅行的計畫告吹,而又沒有人願意在英國呆上這麼長時間。更重要的,是即使當時英鎊兌港元是一對十一的水平,與現在幾乎一對十六而言是十便便宜,但是英國物價相對較高,加上其他人對歐洲大陸的興趣大點,結果我落得獨自上路的「下場」。在出發前舉行的謝師宴上,有教授知道我會到英國旅行,連忙就說遊英國的話,就必須要體驗一下酒吧的風情。當時我第一個反應就是:「...我不太飲酒喎!」

Recent Comments